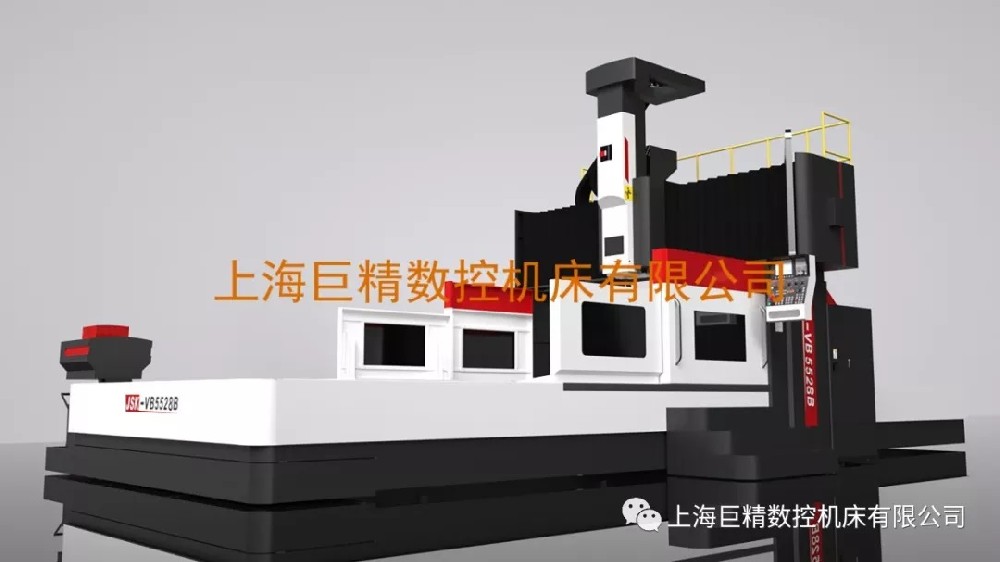

上海巨精數控機床有限公司成立于2014年,是集立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、雕铣机、数控车床系列的研发、生产、销售、服务为一体的高科技技术型企业。

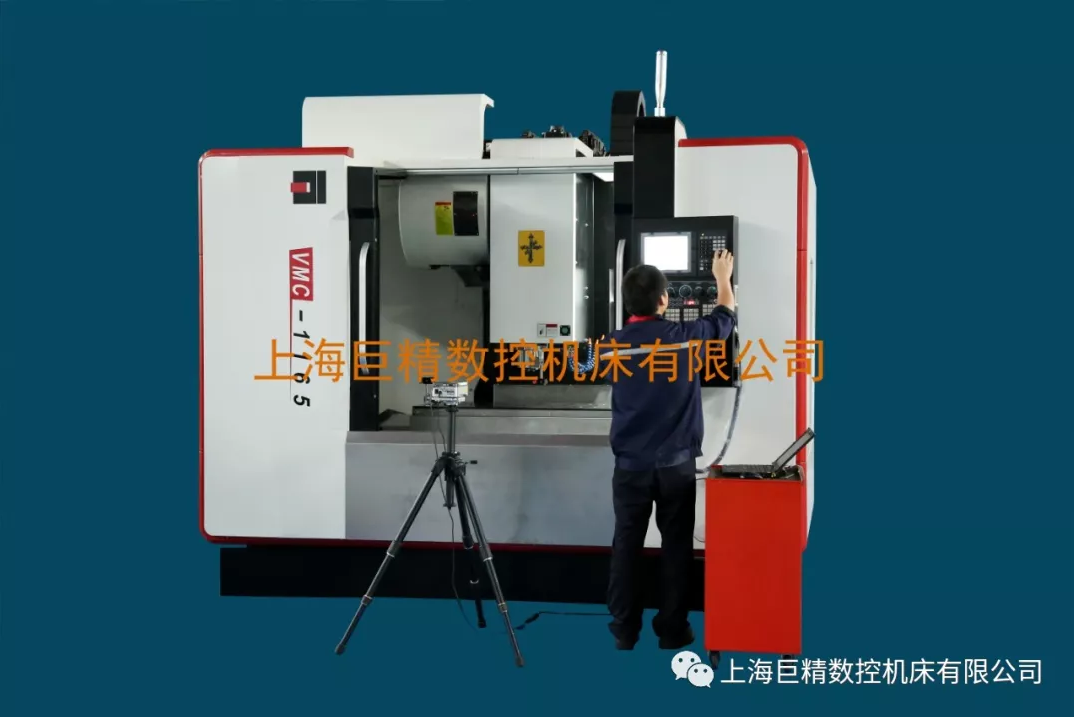

持續改進一直是巨精的發展之道,自成立以來,我們堅持以市場需求為導向,堅持自主研發,不斷改革創新,同時借鑒國外多家機床生產企業的設計理念及製造經驗,竭力改進巨精產品,生產出高剛性、高精度、高效率、高穩定性機床。在市場同類產品中,巨精產品有著極●高的稳定性、人性化、性价比优势。

公司依托台正集团,形成台正战略联盟体成员单位,沿着机床产业链形@成了装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大系列产品,广泛应用于精密模具、工程机械、汽车零部件、新能源、3C、高铁、航空航天、船舶等领域,满足用户个性化需求及提供不同应用场景下的金属切削一体化解决方案。

未来,公司持续顺应国家战略性新兴产业发展方向,以及新一轮产业升级趋势,积极组织技术攻关,加大在数控机床核心技术领域,如误差控制、可靠性、二次开发与优化等方面的研发投入,快速推进产品向大型化、智能化、复合化、多轴化发展。同时,注重核心部件开发,通过提升自给率进一步强化市场竞争力。

公司具有清晰的技术发展路径,在巩固金属切削机床业务的基础上,加大智能智造上研发投入,努力由金属切削向金属加工一体化解决方案提供商和智慧车间构筑商升级,为♂我国信息化与工业化深度融合,实现“中国制造2025”既定ζ 目标贡献力量。

多年來,巨精人嚴格秉承“細節決定成敗、品質鑄就價』值”的理念,以“巨精制作、精益求精”的精神,打造出一流的科技隊伍,將以更務實、更敬業、更專業的態度生產出符合市場需求的產品。

回饋大眾、服務社會。為实现“中国制造2025”貢獻自己的一份力。

有品質才有市場,有改善才有進Ψ 步,優質建設,以質為根以人才和技術為基礎,創造最佳產品和服務。